Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist ein Thema, das zurzeit viele inspiriert. Dabei gibt es gar nicht das eine Konzept des Bedingungslosen Grundeinkommens. Das erschwert die Diskussion.

Das Thema Bedingungsloses Grundeinkommen habe ich hier schon mehrfach angerissen. Ich war einmal Fan davon – als just gestarteten Freiberufler hätte ich mit sicheren 1000€ im Monat schon mal die Miete und die Fischstäbchen bezahlt. Mittlerweile bin ich aber skeptisch und das hat auch etwas damit zu tun, dass die Diskussion über das Bedingungslose Grundeinkommen so wenig systematisch geführt wird. Ich versuche das hier einmal für mich selbst aufzudröseln und freue mich über Hinweise und Korrekturen.

Soweit ich das sehe, gibt es vor allem drei Bereiche in denen die Meinungen auseinander gehen:

- Ziele: Welche Problem soll das Bedingungslose Grundeinkommen lösen?

- Mittel: Wie soll das Bedingungslose Grundeinkommen ausgezahlt werden?

- Finanzierung: Wie soll das Bedingungslose Grundeinkommen finanziert werden?

Ziele des Bedingungslosen Grundeinkommens

Die Ziele vermischen sich natürlich in der Diskussion meist und sie haben alle Schnittmengen miteinander, aber mir sind drei Ziele aufgefallen:

- Das Bedingungslose Grundeinkommen als Befreiung des Menschen vom Zwang zu arbeiten.

- Das Bedingungslose Grundeinkommen als Antwort auf die soziale Frage, die das nahende „Ende der Arbeit“ mit sich bringt.

- Das Bedingungslose Grundeinkommen als Ersatz für das Arbeitslosengeld 2.

Es geht also im Kern um die Fragen: Was ist Arbeit? Was passiert, wenn man keine hat?

Was ist Arbeit?

Wenn ich mich bei der Wikipedia zum Thema „Arbeit“ orientieren will, lande ich auf einer Auswahlseite, die auf verschiedene Bedeutungen des Begriffs „Arbeit“ verweist. Wichtig für die Diskussion über das Bedingungslose Grundeinkommen finde ich „Erwerbsarbeit“ und „Arbeit (Philosophie)“ – Im Sinne von Erwerbstätigkeit ist Arbeit damit eine „Tätigkeit, mit welcher der menschliche Lebensunterhalt bestritten werden kann“ – philosophisch soll es „das bewusste schöpferische Handeln des Menschen“ sein. Beide Bedeutungen habe ich schon in Argumentationen zum Bedingungslosen Grundeinkommen gehört. Weil wir aber immer nur von „Arbeit“ sprechen, entstehen schon hier gerne Missverständnisse.

Zwischen dem Begriff der Erwerbsarbeit und dem philosophischen Konzept von Arbeit ist eine Menge Platz für Deutungen. Irgendwann bin ich im Zusammenhang mit der Diskussion über Arbeit über die „Maslowsche Bedürfnishierarchie“ gestolpert:

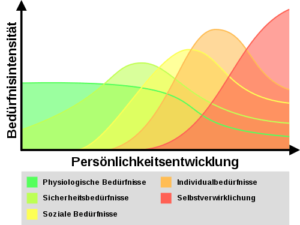

„Die Maslowsche Bedürfnishierarchie, bekannt als Bedürfnispyramide, ist eine sozialpsychologische Theorie des US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow (1908–1970). Sie beschreibt menschliche Bedürfnisse und Motivationen (in einer hierarchischen Struktur) und versucht, diese zu erklären.“ – Wikipedia

Als erstes braucht der Mensch Essen, Trinken, Wärme, Schlaf usw., dann ein Dach über dem Kopf und Schutz. Als nächstes braucht er soziale Beziehungen, Freundschaft und Liebe. Das sind die Grundbedürfnisse. Dann kommen Individualbedürfnisse wie Erfolg, Unabhängigkeit und Freiheit, Ansehen und Wertschätzung. Und als letztes braucht der Mensch Selbstverwirklichung.

Oft wird die Hierarchie auch als Pyramide dargestellt. In dieser Darstellung rechts kann man aber erkennen, dass die verschiedenen Bedürfnisse des Menschen nicht verschwinden, aber sich die Gewichtung ändert: Wer alles Grundsätzliche hat, für den werden die anderen Faktoren unwichtiger und die Selbstverwirklichung besonders wichtig.

All diese Bedürfnisse haben auch etwas mit Arbeit zu tun. Erwerbsarbeit sorgt dafür, dass die Grundbedürfnisse gedeckt werden – in der Regel natürlich über den Umweg, dass man Geld für die Arbeit bekommt und man sich dann Essen, Trinken und einen warme Wohnung leisten kann. Einerseits kann man soziale Kontakte bei der Arbeit haben. Andererseits hat die geregelte Erwerbsarbeit auch die Freizeit als Gegenstück in der man sich um Freunde und Familie kümmern kann.

Erwerbsarbeit gibt aber auch die Möglichkeit zu Erfolg, Unabhängigkeit und Freiheit, Ansehen und Wertschätzung. Das klingt jetzt so, als gelte das dann nur für die obersten 10.000. Ich glaube, die meisten Berufe bieten immer wieder Erfolgsmomente, das Gefühl von Wertschätzung und Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung.

Das ist eine sehr individuelle Sache. Jeder legt da seine eigenen Maßstäbe an. Man sollte da nicht auf andere herab schauen und sagen: „In dem Job kann man auf nichts stolz sein.“ Es gibt viele Jobs, bei denen ich froh bin, dass ich sie nicht machen muss. Aber es gibt genug Menschen, die das immer noch lieber machen als gar nichts – eben weil es Geld gibt und doch immer wieder Momente des Erfolgs und der Wertschätzung. Auch in einer ganz einfachen Arbeit können sich Menschen hier und da selbst verwirklichen.

Das vor allem die Individualbedürfnisse und die Selbstverwirklichung mit dem philosophischen Begriff der Arbeit zu tun haben, liegt auf der Hand, denn er umfasst „alle Prozesse der bewussten schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und der Gesellschaft“.

Vor ein paar Jahren hat ein Forschungsteam um die Soziologin Jutta Allmendinger in der „Vermächtnisstudie“ untersucht, was den Deutschen wichtig ist. Die Ergebnisse sind in der ZEIT erschienen und in dem Buch „Das Land, in dem wir leben wollen“. Ein Bereich zu dem sie die Deutschen damals befragt hat, war die Erwerbsarbeit.

„Früher mag im Berufsleben das materielle Motiv im Vordergrund gestanden haben. Heute erfüllt die Arbeit auch einen immateriellen Zweck: Sie gehört im Empfinden der Deutschen zu einem erfüllten Leben einfach dazu“, sagte Allmendinger. Die Menschen arbeiteten nicht nur des Geldes wegen: Viele von ihnen „haben das Gefühl, keinen weiteren Besitz anhäufen zu müssen. Trotzdem wollen sie arbeiten.“ – ZEIT Online

„Nicht nur eine Wichtigkeit im jetzigen Leben, also, wie wichtig ist ihnen heute die Erwerbstätigkeit, wo sich die 14-Jährigen in gar keiner Weise unterscheiden von den 65-Jährigen. Und auch die 80-Jährigen sagen, das ist auf alle Fälle wichtig. Dann meinen Sie es natürlich retrospektiv. Sondern auch in dem, was sie der nächsten Generation weitergeben würden. Da passt überhaupt kein Blatt dazwischen.“ – Deutschlandfunk

Es gibt Menschen, die behaupten, das sei nur der anerzogene „Arbeits-Fetisch“ – das mag vielleicht für Teilaspekte der Arbeit gelten, so wie sie in unserer marktwirtschaftlich organisierten Welt stattfindet. Insgesamt hat erst diese Art der Arbeit dazu geführt, dass wir eine Gesellschaft haben, in der man nicht unbedingt arbeiten muss, um nicht zu verhungern.

Arbeitslosigkeit

Gleichzeitig führt unser Konzept von Arbeit dazu, dass es Menschen ohne Arbeit gibt. Man kann nicht einfach zum nächsten Bauern gehen und sagen, „Ich pack hier mit an, dafür fütterst Du mich durch.“ Jemand muss einen Arbeitsplatz ausschreiben, man muss sich bewerben, genommen werden. Dann wird man bei Versicherungen angemeldet und bekommt ein festes Gehalt – oder man hat keinen Arbeitsplatz und dann ist man arbeitslos. Es gibt wenig dazwischen.

Wer arbeitslos ist, muss trotzdem mehr als nur überleben können. Aus unserem Grundgesetz und der „Würde des Menschen“ haben wir abgeleitet, dass selbst wer nichts hat, von der Gemeinschaft so viel bekommt, dass nicht nur die Grundbedürfnisse erfüllt sind, sondern dass er auch noch genug hat, um auch im gewissen Umfang Individualbedürfnisse befriedigen zu können und sich selbst zu verwirklichen. In wie fern das mit dem Arbeitslosengeld 2 möglich ist, darüber kann man natürlich streiten – aber das ist der offizielle Anspruch.

Strittig ist aber vor allem das System, in das Menschen geraten, wenn sie auf Arbeitslosengeld 2 angewiesen sind und dass dieses System dazu führen kann, dass man weniger als das Arbeitslosengeld 2 bekommen kann – obwohl es doch das Existenzminimum sein soll. Eigentlich soll das System dabei helfen, dass Menschen wieder in Arbeit kommen. Ich kenne persönlich Menschen, bei denen geholfen hat, dass sie nicht einfach nur so Geld bekommen haben. Die haben sich etwas gesucht und sind heute zufriedener als ohne Arbeit.

Es gibt aber auch Menschen, bei denen das nicht funktioniert. Für die ist das dann ein unter Umständen lebenslanger, fremdbestimmter Hürdenlauf. Das ist dann eine Tortur, bei der ich verstehen kann, das es gut wäre diesen Menschen einfach das Arbeitslosengeld zu überweisen und sie in Ruhe zu lassen.

Wenn ich also der These folge, dass Arbeit eine Vielzahl Bedürfnisse des Menschen erfüllt, dann muss es auch eine gesellschaftliche Aufgabe sein, dass möglichst alle Menschen eine gute Arbeit haben. Eine „gute Arbeit“ ist dann in diesem Sinn eine Tätigkeit, die möglichst viele Bedürfnisse deckt: Die Bezahlung reicht für ein ordentliches Leben und die Tätigkeit ist hinreichend Sinn gebend und erfüllend. Zur Erinnerung – „Arbeit“ in diesem Sinn ist sowohl Erwerbsarbeit als auch „das bewusste schöpferische Handeln des Menschen“.

Kann Arbeit enden?

Nun gibt es im Zusammenhang mit der Diskussion um die Digitalisierung auch die Diskussion über das „Ende der Arbeit“. Computer und Roboter sollen demnach in Zukunft so viele Tätigkeiten von Menschen übernehmen, dass für die meisten Menschen keine Arbeit übrig bleibt. Die Anzeichen sind da: Selbstfahrende Autos ersetzen Taxi‑, Bus und LKW-Fahrer – usw. Viele, gerade einfache Berufe, seien davon betroffen und deswegen müssten wir uns als Gesellschaft darauf einstellen, dass nur noch wenige Menschen arbeiten und viele keine klassische Arbeit mehr hätten.

Gerade in den USA wird in diesem Zusammenhang das Bedingungslose Grundeinkommen diskutiert. Dort sitzen die Treiber vieler dieser digitalen Innovationen und die machen sich teilweise auch Gedanken über die gesellschaftlichen Auswirkungen. Allerdings muss man sehen, dass die USA kein ausgeprägtes soziales Netz für Arbeitslose gibt. Nach üblicherweise einem halben Jahr gibt es praktisch nichts mehr. Da könnte man schon mal drüber nachdenken, ob man nicht mehr machen will.

Nun haben wir schon mehrfach große Veränderungen in der Arbeitswelt gesehen. Noch in den 1950er Jahren haben in der Landwirtschaft in Deutschland 25% der Menschen gearbeitet. Heute sind es noch ca. 1% und wir haben keine Arbeitslosenquote von 24%.

Nun ist tatsächlich die Digitalisierung eine Entwicklung, die nicht nur einen Wirtschaftssektor betrifft – die Landwirtschaft dürfte heute einer der digitalisiertesten Sektoren sein, weil man hier auch vorher schon nicht mehr so viele Menschen brauchte. Es werden Berufe verschwinden, so wie es auf heutigen Zügen keinen Heizer mehr gibt. Es werden aber neue Tätigkeiten entstehen – einfach weil wir arbeiten wollen und weil wie die Arbeit von anderen Menschen wollen. Hinzu kommt, dass die Digitalisierung Produkte billiger macht und wir das eingesparte Geld irgendwo ausgeben können.

Vor 100 Jahren war der Beruf des Erziehers oder der Erzieherin noch gar kein richtiger Beruf. Heute ist das eine wachsende Branche, in der wir inzwischen einen Fachkräftemangel haben. Das hat nichts mit der Mechanisierung, der Automatisierung oder der Digitalisierung zu tun, sondern nur mit dem gesellschaftlichen Wandel, der durch Mechanisierung, Automatisierung und Digitalisierung angeschoben wurde.

Kindertagesstätten sind ein Bereich, den ich mir nur schwer digitalisiert vorstellen kann. Wenn Kindertagesstätten nur Aufbewahrungsplätze für Kinder wären, ginge das. Dann könnten Eltern ihre Kinder einfach in einen Entertainment-Kasten stecken und zur Arbeit gehen. Aber Kindertagesstätten bereiten Kinder auf ein Leben in der Gesellschaft vor. Hier lernen sie, wie man miteinander umgehen sollte. Das kann man sicher digital unterstützen oder begleiten – den Umgang mit Menschen lernt man aber nur im Umgang mit Menschen.

Es ist ein Unterschied, ob ich auf einem Konzert bin, oder eine Liveübertragung auf Youtube sehe. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas habe, das ein Mensch gemacht hat oder eine Maschine. Was Menschen machen, ist für uns von besonderem Wert. Wenn Maschinen sich um die Versorgung mit allem Möglichen kümmern, haben wir finanzielle Reserven, um Menschen für das zu bezahlen, was es uns Wert ist.

Ich hab heute so viel Geld übrig, dass ich nicht das Maschinen-gemachte Bier trinken muss, sondern mir Craft-Beer kaufen kann. Wer einmal in einem Craft-Beer-Geschäft war weiß, dass es nicht um das Bier geht, sondern um die Geschichte zu dem Bier: Wer macht es wo? Was ist drin? Woher kommen die Zutaten? Was ist das für ein Rezept? Und wenn man dann beim Trinken zusammen sitzt, kann man sich gegenseitig diese Geschichten weitererzählen. Wenn man das Bier verschenkt, verschenkt man immer auch diese Geschichte mit.

Das soll nicht heißen, dass in Zukunft alle Craft-Beer herstellen – ich möchte damit nur zeigen, dass sich Wertigkeiten in der Gesellschaft verschieben, Menschen gerne mit Menschen zu tun haben und Menschen Wege finden an das Geld anderer Menschen zu kommen. Wir wollen etwas tun, was für andere etwas Wert ist – das ist sogar schon eines unserer Grundbedürfnisse. Und wenn wir damit auch noch Geld verdienen können, dann versuchen wir das.

Insofern glaube ich nicht, dass Arbeit enden kann. Und wenn sie es doch täte, hätten viele Menschen ein Problem, etwas zu finden, dass sie erfüllt. Darum müssten wir uns dann doch wieder gesellschaftlich kümmern.

An dieser Stelle kommt dann in der Regel der Einwand, dass es ja nicht nur Erwerbsarbeit gebe – man könnte sich ja zum Beispiel mehr um die Familie kümmern. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Vielleicht bin ich zu wenig Familienmensch – aber ich habe den Eindruck, dass 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche ganz schon lang werden können, wenn man sich Menschen um ihre 1,4 Kinder und ihre Eltern kümmern. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die meisten Leute so super Verhältnisse zu ihren Onkeln, Tanten und Cousins und Cousinen haben, dass man damit den Tag herum bekommt. Wir können gerne darüber sprechen, ob man nicht ein bisschen weniger arbeitet und ein bisschen mehr Zeit für die Familie hat, aber das ist ein anderes Thema.

Bis dahin sieht es eher nicht so aus, als sei das Ende der Arbeit besonders nah, wenn ich mir die Schlagzeilen so anschaue:

- Deutschlandfunk, 26. Januar 2018: „Es müssten sofort 50.000 Pflegekräfte eingestellt werden“

- Spiegel Online, 28. Januar 2018: „Bahn will 19.000 neue Mitarbeiter einstellen“

- shz.de, 31. Januar 2018: „Die Bildungsgewerkschaft geht davon aus, dass bundesweit bis 2025 105.000 Lehrer eingestellt werden müssten.“

- ndr.de: 4. Februar 2018: Bis 2030 werden allein in Niedersachsen 21.000–52.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt.

- Berliner Morgenpost, 5. Februar 2018: „Berlins Verwaltung und die Landesunternehmen haben in diesem Jahr mehr als 8000 Neueinstellungen geplant.“

- Deutschlandfunk Nova, 5. Februar 2018: In der Baubranche fehlen 130.000 Fachkräfte.

- shz.de, 3. März 2018: „Pastorenmangel: Kirche bangt um die Zukunft“

- Welt, 5. Mai 2018: „Weil 45.000 Trucker fehlen, fallen immer mehr Transporte aus.“

- Zeit Online, 14. Mai 2018: „315.000 unbesetzte Stellen im technischen Bereich“

Grundeinkommen statt Arbeitslosengeld

Ein wenig hatte ich das Thema schon angerissen: Für viele Menschen funktioniert das System um das Arbeitslosengeld nicht, wie es soll. Sie kommen nicht in Arbeit und sie leiden unter der Kontrolle und den Sanktionen noch mehr als unter der Arbeitslosigkeit an sich schon. Die Frage ist, ob man dafür das gesamte Sozialsystem umbauen muss – ist es dann besser, wenn einfach alle das Arbeitslosengeld bekommen? Würde es nicht reichen, wenn man das Arbeitslosengeld einfach dann bekommt, wenn man sich arbeitslos meldet und man bekommt es nicht mehr, wenn man wieder Arbeit hat? Kann man nicht einfach die Sanktionen abschaffen? Das wäre dann ein Grundeinkommen mit nur einer Bedingung: Dass man kein Einkommen hat.

Mittel

Mir sind zwei unterschiedliche Systeme für die Auszahlung eines Grundeinkommens bekannt:

- Ein fester Betrag pro Monat

- Eine negative Einkommenssteuer

Zum einen gibt es das klassische Konzept des Bedingungslosen Grundeinkommens. Da wird allen Menschen monatlich ein fester Betrag überwiesen. Wie hoch dieser Betrag sein soll, schwankt je nachdem, was die Befürworter erreichen wollen. In Finnland sind es 560€ und man hoffte, das die Befreiung vom Zwang zu arbeiten die Menschen dazu bringt, sich eine Arbeit zu suchen. So wahnsinnig gut hat das Experiment in diesem Sinn offenbar nicht funktioniert. Das Experiment läuft Ende des Jahres aus.

In der Schweiz haben die Bürgerinnen und Bürger in einem Volksentscheid deutlich gegen ein Bedingungsloses Grundeinkommen von 2500 Schweizer Franken (ca. 2100 Euro) gestimmt. In Deutschland sind eher 1000€ pro Monat im Gespräch (z.B. bei der Linkspartei). Ich habe aber auch schon von 3400€ gelesen. Das wäre wohl am ehesten ein Betrag bei dem man nicht mehr gezwungen wäre zu arbeiten – zumindest beim heutigen Preisgefüge. Von 1000€ kann man keine großen Sprünge machen – ich weiß nicht, ob Menschen das wirklich reichen würde, sich ungezwungen zu fühlen. Mir als jungem Freiberufler aber hätte das ein wenig Sicherheit gegeben.

Eine andere Version des Bedingungslosen Grundeinkommens ist die negative Einkommenssteuer (z.B als „Liberales Bürgergeld“ bei der FDP). Das heißt, dass man Geld vom Finanzamt bekommt, wenn man nichts verdient. Von diesem Betrag wird mit steigendem Einkommen Stück für Stück etwas abgezogen, bis man in den Bereich kommt, in dem man Steuern zahlt. Das bedeutet dann natürlich, dass nicht alle z.B. 1000€ vom Finanzamt bekommen, sondern nur die, die sehr wenig verdienen. Eigentlich ist das ein flexibles Arbeitslosengeld, das dafür sorgen soll, dass sich auch schlecht bezahlte Arbeit für die Arbeitnehmer halbwegs lohnt.

Für Freiberufler mag das beim Start auch eine Hilfe sein. In anderen Branchen könnte es auch einfach schlechte Bezahlung subventionieren. Das kann auch ein Wert sein, wenn man will, dass möglichst viele Menschen arbeiten, auch wenn es sich wirtschaftlich für den Arbeitgeber sonst nicht lohnen könnte.

Es trägt aber die Gefahr von Lohndumping in sich. Arbeitgeber können dann einfach schlechter bezahlen, weil ohnehin noch etwas vom Staat dazu kommt. Dann gibt’s für mehr Menschen nur noch den Mindestlohn und der Arbeitgeber steckt den Rest ein, den er sonst bezahlen würde. Das wäre dann das Gegenteil dessen, was die Befürworter des Grundeinkommens als Befreiung vom Zwang zu Arbeiten vor Augen haben. Die hoffen, dass niemand mehr einen schlecht bezahlten Job annimmt, weil es ja das Grundeinkommen gibt und Arbeitgeber dann automatisch mehr bezahlen müssten, um noch Leute zu bekommen.

Finanzierung

Auch bei der Finanzierung des Bedingungslosen Grundeinkommens gehen die Meinungen auseinander. Hier geht es meistens um eine Kombination verschiedener Geldquellen. Aber grob gibt es zwei Quellen für die Finanzierung:

- Steuern

- Abbau des Sozialstaats bzw. „Bürokratie-Abbau“

Das Konzept zum Bedingungslosen Grundeinkommen des Drogerie-Milliardär Götz Werner will sein Grundeinkommen, soweit ich das verstehe, durch eine radikale Reduzierung des Staates finanzieren: Sozialsystem weg, Steuersystem weg. Vor allem Steuern auf Arbeit und Kapital sollen wegfallen. Am Ende soll alles über eine Konsumsteuer bezahlt werden. Der Staat verliert damit die Möglichkeit über Steuern zu steuern und bestimmte Dinge zu fördern und andere zu erschweren und alle Menschen bekämen unabhängig von ihrer Bedürftigkeit das Gleiche. Der kerngesunde Milliardär bekäme 1000€ im Monat und selbst Menschen mit schwerer Behinderung auch. Dafür bezahlen aber alle mit den Verbraucherpreisen dafür. Ob ein Milliardär tatsächlich so viel mehr kauft, als ein normaler Menschen, bezweifel ich mal. Die progressive Besteuerung, bei der Hohe Einkommen mit einem höheren Steuersatz berechnet werden, gebe es dann nicht mehr.

Das Konzept des Schweizer Ökonomen Thomas Straubhaar sieht auch die Abschaffung aller Sozialabgaben und ‑leistungen vor und einen Abbau des Steuersystems. Das Konzept der Linkspartei sieht höhere Steuern vor allem für die größten Einkommen vor – als Vermögens- oder Millionärssteuer.

Wenn also das Bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird, geht das offenbar nur mit einem massiven Umbau des Staates.

Eine einfache Lösung für alle Probleme

Die Prämissen der Ziele des Bedingungslosen Grundeinkommens stimmen nicht: Arbeit ist nicht allein Zwang, von dem wir befreit werden müssen. Arbeit ist Zwang und Freiheit zugleich. Arbeit endet nicht – sie verändert sich nur mal wieder massiv. Es hilft keinem Arbeitslosen, wenn er und ich das gleiche Grundeinkommen bekommen – ich brauch es gar nicht und der Millionär schon gar nicht.

Wir müssen als Gesellschaft dafür sorgen, dass alle eine sinnvolle Tätigkeit haben, die ihnen ein unabhängiges Leben ermöglicht. Teil des Versprechens beim Bedingungslosen Grundeinkommen ist aber, dass man Geld bekommt und dann in Ruhe gelassen wird. Das wird aber bei einem Teil der Menschen nicht genügen. Das führt am Ende dazu, dass viele Menschen das Grundeinkommen bekommen, die es nicht brauchen und die die es brauchen, denen hilft es teilweise nicht – außer zu überleben. Das Bedingungslose Grundeinkommen ist insofern keine Lösung für die selbst gesteckten Ziele.

Trotzdem inspiriert das Bedingungslose Grundeinkommen viele engagierte Menschen – vielleicht gerade weil die Diskussion oft vage bleibt. Denn selbst die „Ein-Themen-Partei“ Bündnis Grundeinkommen hält sich ziemlich bedeckt, was Mittel und Finanzierung angeht. Dafür gibt es viele strahlende Leute auf deren Homepage zu sehen, die alle gerne 1000 Euro im Monat extra hätten.

Es gibt ein Verlangen nach einem Sozialsystem, das uns Sicherheit gibt. Früher hieß es, man sei von Arbeitslosigkeit bedroht – heute ist man von Hartz4 bedroht – Wie kann eine Sozialleistung eine Bedrohung sein? Das Bedingungslose Grundeinkommen ist auch das Versprechen eines Sozialsystems, das hilft, ohne zu fragen. Das ist natürlich sympathisch.

Als Befürworter eines Bedingungslosen Grundeinkommens wäre ich vorsichtig, mit wem ich mich da unter Umständen zusammentu. Das Beispiel in Finnland zeigt, dass es auch Varianten des Grundeinkommens gibt, die eben nicht von der Arbeit befreien, sondern im Gegenteil dazu führen sollen, dass sich mehr Leute selbst um Arbeit kümmern. Und es gibt Leute, die eher den Abbau des Sozialstaates im Sinn haben.

Beim Schreiben dieses Artikels bin ich immer wieder hin- und hergerissen gewesen. Die Ziele des Bedingungslosen Grundeinkommens sind ja zum Teil gut. Das Mittel passt aber nicht dazu und die Finanzierung birgt große Risiken gerade für diejenigen, die am meisten auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Ich bleibe weiterhin skeptisch – bis jemand mit besseren Argumenten kommt und mich überzeugt.

Schreibe einen Kommentar